Buscaría el año en Google para quedar bien. Aportaría el dato con un número frío y solemne y los lectores, sea uno o un millón pensarían: «Este tío es serio y habla con propiedad». Pero no va a ser el caso. Lo importante no es el día, ni la hora, ni tampoco el estadio o la ciudad. Lo importante es algo tan incuantificable como el sentimiento humano. Y así, a pecho descubierto, escupo lo que humildemente sentí delante del televisor, en los albores de las pantallas planas.

Yo ya venía infectándome con algunas súper bowls años atrás. Incluso buscaba las reglas en la Wikipedia, para intentar comprender ese espectacular deporte que narraba «Un domingo cualquiera». Mi primera final, la vi de reojo, fue aquella en que los Colts de Peyton Manning tumbaron a los Bears. Pero fue al año siguiente cuando conseguí ver un partido completo. La superbowl en que los Giants del otro Manning, vencieron a los New England Patriots dirigidos por Lord Belichick y capitaneados por el nuevo novio de América. Todo me pareció tan incomprensible como emocionante.

Mi retrato robot era el de un español fascinado por el rap, el BIG-MAC, y quizás Arnold Schwarzenegger. El deporte consumido hasta entonces lo practicaban jugadores con pelos en las piernas, delante de espectadores gritando borrachos en la grada. Dentro de mí algo debió encajar cuando en medio de aquel silencio sepulcral, apareció esa niña vestida de blanco con melena dorada, que alzaba su voz angelical, mientras aquellos gigantes se colocaban la mano en el pecho, emocionados, serios, casi inmóviles. Después, unos espectaculares cazas cruzaron el cielo, mezclando su atronador ruido con los aplausos del público, que retumbaban no sólo el estadio, sino en el mundo. Entonces esos soldados impasibles, tan concentrados como trascendentes. Esos héroes. Se colocaron sus relucientes cascos y saltaron al césped. Pensé: «Dios mío, ¿esto que es? ¿la guerra de las galaxias?».

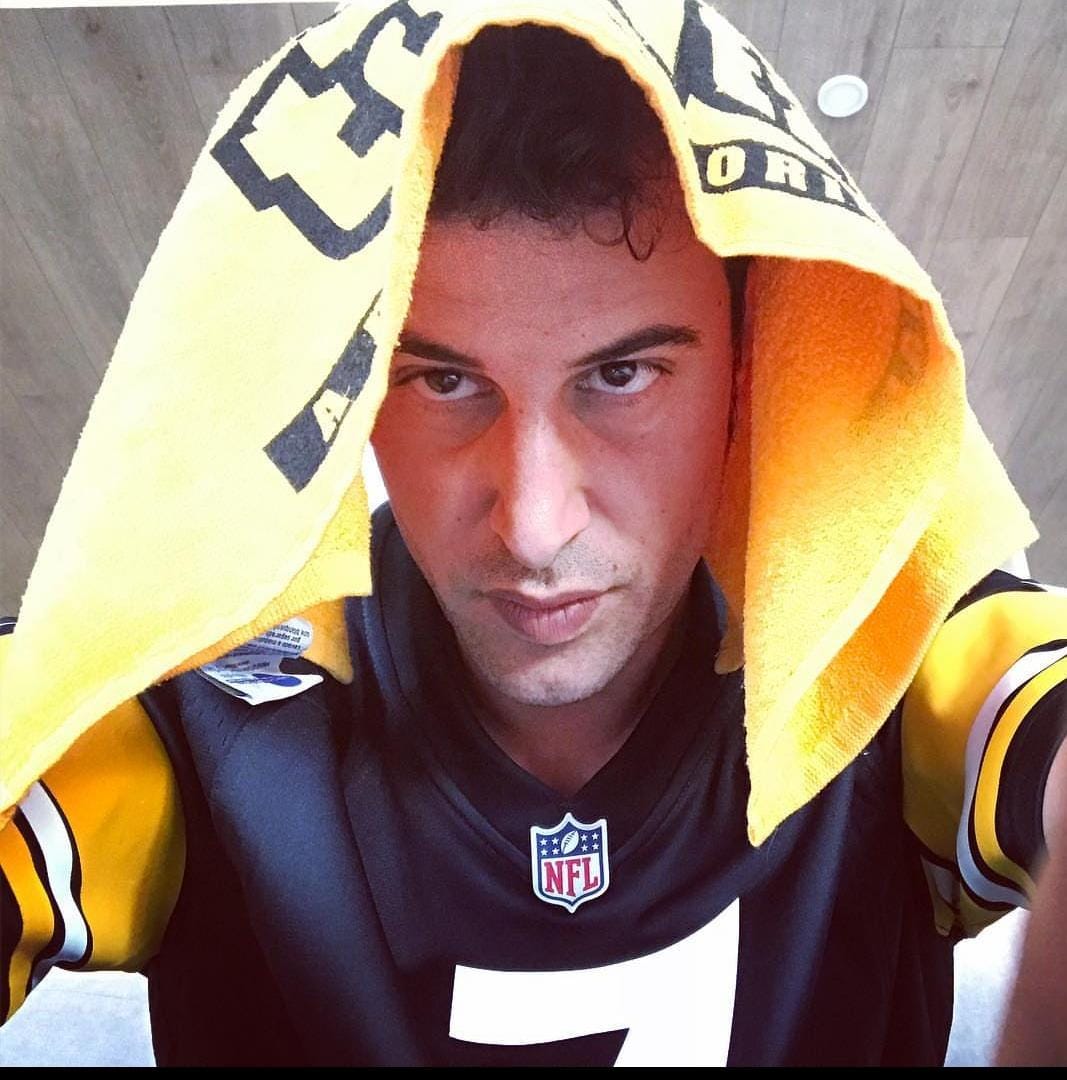

Al año siguiente la superbowl fue un tal Steelers-Cardinals. Ni siquiera sabía que había una liga o unas eliminatorias previas, pero de eso ya me enteraría al año siguiente. Este año renovaba sensaciones. Mismo niño cantando, mismos cazas, mismas caras de concentración. Los mismos datos por la televisión. Porque la superbowl en España era el único día que se hablaba de football. Y en realidad más que del partido, se habla de si se consumen un millón de tacos, cien millones de cervezas, doscientos millones de espectadores. De si actúa Britney Spears, U2 o Michael Jackson. De que si un segundo de anuncios vale un millón de dólares, en fin, todo lo que hace que según Forbes, un solo partido, genere más pasta que un Mundial entero de fútbol o unos juegos Olímpicos. Pues bien, plantado en medio de todo aquello, había un tipo llamado Roethlisberger. Pinta de deportista no tenia, más bien parecía un camionero que había parado al ver coches frente al estadio. Tenía la pinta del típico colega chistoso del protagonista de una comedia de Hollywood. Pero ese tipo, era el quarterback titular de los Steelers, el que se liga a la reina del baile. Luego cuando el balón empezó a girar, me impactó su serenidad para aguantar en la línea, mientras unos milagros de la naturaleza tatuados, que serían los jefes del patio de un presidio, lo querían cazar, tirar al suelo, matarlo.

Me gustó la palabra Steelers, tiene una sonoridad especial para un español. Cardinals tampoco suena mal, pero estos llevan en el casco un pájaro que parece Woody y los Steelers un círculo con tres estrellas. No hay color. El rojo granate de los de Arizona tampoco es que esté mal, pero el negro, el blanco y el amarillo de los de Pittsburg es otro nivel. Además, steel significa acero y eso mola mucho para un deporte de tipos duros.

En la radio desde el principio Ponseti iba con Cardinals y a mi me daba rabia. Era una señal. En el estadio, el público estaba debidamente uniformado con los colores de cada equipo, pero los de negro creaban un mosaico en movimiento, girando una especie de toalla amarilla que ondeaba al viento. Jamás había visto algo así, tan coreografiado, tan al unísono. Cuando saltó al campo la defensa de Steelers, entre ellos había una especie de Blanka de Street Fighter, un demonio veloz, con una melena rizada saliéndole del casco, que saltaba y hacia piruetas por el aire, para cazar a esos enormes monstruos que eran sus oponentes. En la espalda ponía: «Polamalu». Empezaba a sentirme parte de esos locos.

El partido estaba dominado por Steelers, pero cerca del descanso con Cardinals ya en la end zone, podría igualarse. Lo evitó un hombre de trinchera que parecía salido de «Depredador» «Rocky» o «Rambo». Interceptó el balón en su campo y lo cruzó entero, corriendo noventa y muchas yardas, ante los golpes de unas bestias rivales que no podían pararlo. Después, a ese tal «Harrison», le pusieron una mascarilla conectada a una bombona de oxígeno. La cosa no podía ser más memorable.

Voy a buscar en Google… Al descanso, los Steelers ganaban 7 a 17 a los Cardinals. Cierro Google.

En el Half time show tocó Bruce Springsteen y su banda, y después de la música y el confeti, volvieron los tambores de guerra. Durante el tercer cuarto y casi todo el último, los errores de Steelers junto al pundonor de Cardinals, llevados en volandas por Kurt Warner y el eterno Larry Fitzgerald, adelanto a los del desierto 23 a 20. El partido tenía un desarrollo épico e inesperado, además de cambiar de dueño para gozo de Ponseti y el resto de la retransmisión de la ser. Yo estaba nervioso y algo decepcionado, cuando a falta de dos minutos largos, Roethlisberger con su ejército de receptores, running backs y offensive liners, volvían a la palestra. Las caras en ambas bandas reflejaban tensión, preocupación, y ansiedad por acariciar la gloria o verla esfumarse entre los dedos. Llegaba la hora de los elegidos. Y llegó el drive, aquel famoso drive, el drive entre los drives. Big Ben movió las cadenas tranquilo, como un soldado silbando entre el caos y el sonido de las balas. Los receptores bailaron entre tiburones. El tiempo asfixiaba a la grada que gritaba, saltaba, y aullaba como lobos esperando un festín. Y llegó el momento eterno. A falta de cincuenta y pocos segundos, Santonio Holmes agarro un meteorito y lo apretó como si fuera parte de él, preocupándose de dejar las puntas de los pies dentro del campo. Aquel balón era la historia, la historia que se grabó en el metal de un trofeo Vince Lombardi. ¿Por qué soy de los Steelers?.